作为全球规模最大的青少年数学竞赛之一,袋鼠数学竞赛以其鲜明的趣味导向与包容性吸引了数百万参与者。本文基于可公开获取的竞赛规则与题型设计逻辑,系统解析其独特的比赛形式、核心题型构成、内容侧重点及教育价值。研究表明,该竞赛通过贴近生活的场景化问题和弱化竞技压力的机制,有效促进了低龄学生数学兴趣与思维能力的启蒙。

一、袋鼠数学竞赛赛事介绍

全民参与原则: 贯彻“每个学生都能找到乐趣”的理念,面向最广泛的学龄儿童与青少年群体,不预设高深数学知识门槛。

全球同步分级: 严格依据学生年龄/年级划分参赛等级(通常以学前至高中阶段为主),确保题目难度与学生认知水平匹配。题目与考试时间依年级递增。

轻量组织架构: 通常采用校内或授权考点集中组织笔试形式,流程简便,报名与参与门槛低。无层层选拔晋级压力,一次竞赛即完成评定。

二、袋鼠数学竞赛比赛机制

题型单一化: 采用全程标准化选择题(3~5个选项),题型固定统一。大幅简化作答方式,降低答题压力,尤其利于低龄考生。

灵活计分机制: 采用起点分(基础分数保障)与阶梯得分制结合。题目难度通常分为3档,答对越高难度题目得分越多,答错不扣分但零分题目有最低分保障。此机制意在保护不同能力水平学生的成就感。

侧重思维过程: 考试时间相对充裕(小学生通常为60-75分钟),鼓励仔细思考探索解法,而非追求速度竞赛。

结果反馈正面: 主要提供参与证书及水平区间说明,不强调精确排名。奖项设置覆盖面广(如金、银、铜奖或各级别荣誉证书),凸显鼓励性质。

三、题型构成与内容解析

袋鼠数学题目拒绝枯燥练习式计算,其核心特征可归纳为:

图形为王:

空间感知、图形分解、对称、旋转、拼图、立体图展开、视觉判断题目占比极高(通常超总题量1/3)。例如:

判断哪个图形由给定碎片组成

寻找不同角度的物体投影

识别图形平移旋转后的形态

逻辑与推理主导:

强调运用常识与规律而非公式运算。常见题型:

数独变体、简单密码推理

路径规划、最优选择问题

根据信息排除或排序

发现数列或图形序列的隐藏模式

生活化情境植入:

题目包装于日常活动、童话故事、小游戏等生动场景中。例如:

计算野餐食物的分配组合

小动物赛跑的名次推理

花园网格种花的覆盖问题

弱化复杂计算:

题目设计确保仅需基本算术(加减乘除,中低年级可能仅涉及加减)。答案常可通过逻辑排除、估算或简单推导得出。心算能力被推崇。

巧设“陷阱”:

虽无复杂计算,但选项设置常含易被忽视的细节或诱导性干扰项,考察审题与细致程度。

四、难度递进规律

难度随年级上升主要体现在:

题目抽象性增强: 从具体物品操作转向相对抽象的符号、模式推理。

情境复杂性增加: 信息量增大,隐含条件或关系更复杂。

逻辑链条延长: 需更多推理步骤得出最终结论。

策略性要求提升: 部分高年级题目需巧妙识别关键突破口或构造解题路径。

少量进阶概念引入: 在最高年级涉及初步的集合思维、简易概率理解。

五、教育价值启示

袋鼠数学竞赛的模式清晰地传递出以下教育启示:

数学即探索: 成功的解题依赖好奇驱动下的探索、尝试与逻辑验证。

思维胜于计算: 清晰思路、观察力、策略性比高强度计算能力更重要。

情境赋予意义: 将数学思维嵌入可理解的场景,能有效激发兴趣与知识迁移。

信心源自体验: 精心设计的难度机制与广泛的认可奖励,帮助不同起点学生建立积极体验和自信。

面向未来的素养: 其强调的图形空间、逻辑推理、建模与解决实际小问题的能力,高度契合21世纪核心素养的培养方向。

袋鼠数学竞赛构建了一种独特的数学体验场域:它剥离了高深公式的藩篱,将探索的乐趣置于核心;它以选择题框架降低了形式负担,却以图形和谜题保留了思维的挑战深度;它通过分级与计分机制,为不同背景的学生提供了感受“我能成功思考”的机会。

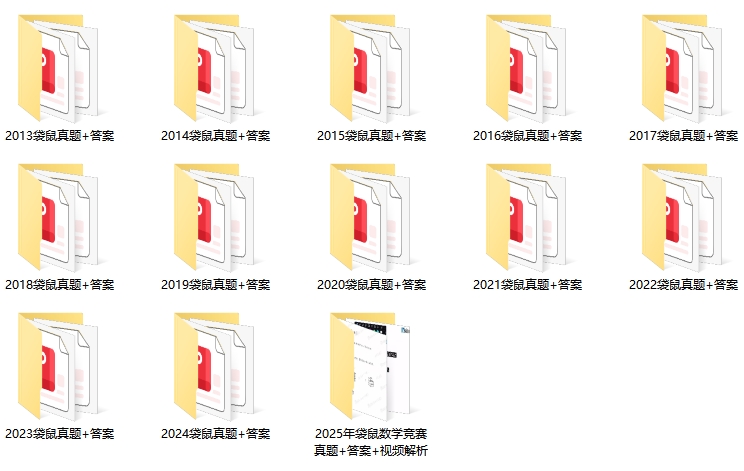

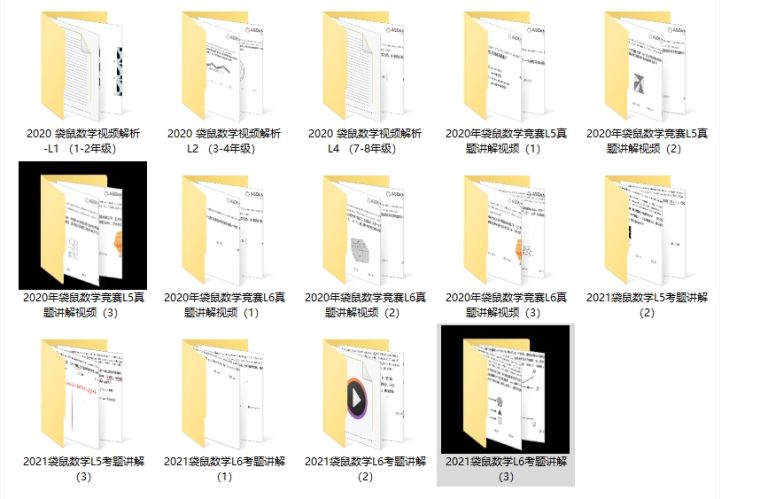

备赛的同学可以免费领取

2013-2025袋鼠数学PDF版各等级真题+答案解析+新赛季备赛干货⇓