袋鼠数学竞赛(Kangaroo Math Competition)作为全球规模最大的青少年数学赛事之一,其独特的趣味性与思维挑战性吸引了数百万参与者。然而,在备赛过程中,许多学生和家长容易陷入认知偏差与方法误区,这些误区不仅影响竞赛表现,更可能阻碍数学思维的长期发展。本文基于认知心理学与数学教育原理,系统梳理六大典型误区及其破解策略。

误区一:低估竞赛难度,缺乏系统准备

现象归因

由于竞赛题目以选择题形式呈现且包含趣味元素,部分参与者误认为其难度低于常规数学考试。实际上,袋鼠竞赛题目涵盖从空间想象到逻辑推理的12类数学思维模块,其中高阶题目对思维灵活性的要求远超学校教学大纲。

典型表现

未系统梳理数论、几何变换等核心知识模块。

对组合数学中的递推思想、容斥原理等缺乏深度理解。

面对非常规情境建模问题无从下手。

破解策略

构建三维度训练体系:

知识结构化:按代数、几何、组合等模块制作思维导图,建立跨学科联系。

题型图谱化:统计近五年真题的思维工具使用频率,识别高频解题策略。

难度阶梯化:从L1到L6分阶突破,确保每个思维层级至少完成30道精选题。

误区二:过度追求速度而忽视审题精度

认知陷阱

竞赛75分钟内完成30题的节奏容易诱发"速度焦虑症",导致出现:

误读题目中的否定词(如"不小于"与"大于"的差异)。

忽视单位换算(如厘米与米的数量级差异)。

错判图形题中的隐藏条件(如旋转对称性的存在性)。

实证数据

2023年全球参赛数据显示,约43%的错误答案源于审题偏差而非数学能力缺陷,其中7-9岁组别该比例高达61%。

优化方案

实施"三遍审题法":第一遍速览结构,第二遍标注关键词,第三遍验证条件关联性。

建立"条件核查清单":强制检查单位、取值范围、逻辑连接词等关键要素。

开展"干扰项逆向训练":针对高频错误选项进行专项反推练习。

误区三:盲目刷题忽视思维拓展

行为特征

大量重复同质化题目训练,导致:

形成思维定式,无法应对创新题型。

丧失对数学本质规律的好奇心。

解题方法机械化,缺乏策略优化意识。

教育神经学视角

脑成像研究表明,机械训练主要激活基底神经节(习惯形成区),而创新解题需要前额叶皮层(高阶认知区)的深度参与。

思维升级路径

跨学科联结:用物理运动学原理解读数轴问题,用化学配平思想处理方程问题。

解题策略多元化:对同一问题尝试代数解法、几何图解、逻辑排除等不同路径。

原创题目设计:根据给定数学模型自主编制变形题,培养元认知能力。

误区四:忽视低龄段认知发展规律

发展心理学警示

5-8岁参赛者的前运算思维阶段特征常被忽略,具体表现为:

强行灌输抽象公式导致认知超载。

未建立实物操作与符号系统的有效联结。

空间想象能力培养滞后于数感训练。

教学改良建议

具象化教学:使用七巧板验证几何定理,借助天平理解等式性质。

多模态输入:结合触觉(数学积木)、听觉(数学故事)、视觉(动态几何软件)协同训练。

错误分析系统:建立错题档案,区分知识性错误与认知发展阶段限制。

误区五:过度依赖直觉忽略严谨推导

常见症候群

几何题仅凭视觉判断选择答案。

代数题跳过必要化简步骤直接估算。

概率问题依赖生活经验而非数学计算。

数学哲学启示

直觉思维与逻辑演绎构成数学认知的双螺旋结构,袋鼠竞赛特别设置需要"直觉验证+严格证明"的复合型题目。

平衡训练法

直觉培养:开展数学猜想活动,训练模式识别能力。

论证规范:严格执行"猜想-验证-证明"三阶段解题流程。

反例构造:对每个直觉判断设计可能存在的反例场景。

误区六:将竞赛成绩与数学潜能划等号

评价观偏差

误将临时排名视为数学天赋的绝对指标,忽视非智力因素(如应试焦虑、时间管理)对成绩的影响,未建立成长型思维模式。

教育评价学视角

竞赛本质是思维体操而非能力鉴定,其价值体现在:

暴露知识结构的薄弱环节。

提供认知冲突促进思维升级。

培养压力情境下的决策能力。

健康参赛策略

建立动态评价体系:记录思维方式的改进而非单纯正确率提升。

设置过程性奖励机制:对创新解法、严谨推导等过程要素给予正向反馈。

开展赛后复盘:从认知策略、情绪管理、时间分配多维度分析表现。

系统化提升路径

突破上述误区需要构建"认知-方法-情感"三位一体的训练系统:

认知重构:建立数学思维发展的科学认知框架。

方法迭代:根据个人思维特征定制训练方案。

情感赋能:培育持久的数学探索内驱力。

袋鼠数学竞赛作为思维发展的里程碑,其真正价值不在于短期名次,而在于通过系统训练形成的结构化思维能力和问题解决素养。规避常见误区,建立科学训练体系,每位参与者都能在这个过程中收获超越竞赛本身的成长价值。

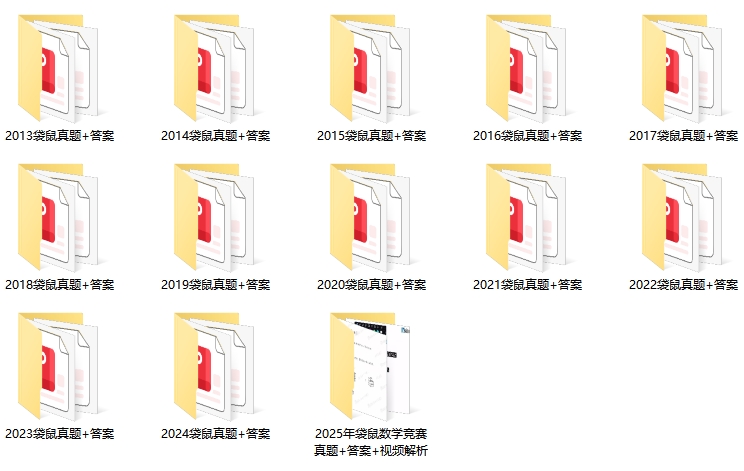

备赛的同学可以免费下载

2013-2025袋鼠数学PDF版各等级完整版真题+答案解析+新赛季备赛干货⇓