数学作为人类认知世界的核心工具,其教育方式直接影响着儿童思维能力的建构。起源于澳大利亚的袋鼠数学竞赛(Kangaroo Math Competition),凭借其独特的教育理念和全球参与规模,为儿童数学启蒙提供了创新路径。这项覆盖1-12年级的国际赛事,摒弃传统竞赛的选拔性特征,转而聚焦思维启蒙与兴趣培养,其教育价值值得从多维度深入剖析。

一、认知发展:思维能力的系统性建构

逻辑推理的阶梯式训练

竞赛题目通过递进式问题设计,引导儿童完成从具象观察到抽象推理的思维跨越。例如,在图形类题目中,儿童需先识别基础几何特征,进而推导空间关系,最终形成完整的逻辑链条。这种训练模式有效弥补了常规教学中逻辑训练的碎片化缺陷。

创造性思维的培育场域

约30%的赛题采用开放式设问,允许存在多种解题路径。某道经典题目要求用六根火柴拼出四个等边三角形,此类问题打破固定答案的思维定式,促使儿童突破常规视角,尝试非常规解法。神经科学研究表明,这种发散性思维训练能显著增强前额叶皮层的神经可塑性。

建模能力的早期启蒙

将现实问题抽象为数学模型是竞赛的重要命题方向。儿童在解决“最优路径选择”或“资源分配”类问题时,需经历问题简化、变量提取、关系建立的全过程,这种建模思维的早期接触为其未来的学科学习奠定基础。

二、心理建设:非竞争性环境中的成长机遇

抗压能力的渐进式培养

区别于传统竞赛的淘汰机制,袋鼠竞赛采用分级奖励制度,85%的参赛者能获得不同层次的认可。这种设计有效缓解儿童的竞赛焦虑,使其在适度挑战中逐步建立心理韧性。教育心理学研究证实,这种积极体验能形成良性的自我效能感循环。

成长型思维的塑造机制

赛事特别设置“同年级题目难度梯度”,确保每个儿童都能在解题过程中体验“挑战-突破”的认知过程。这种精心设计的难度曲线,帮助儿童建立“能力可通过努力提升”的信念,此乃成长型思维形成的关键。

三、教育生态:跨学科素养的融合培育

STEAM教育的天然实践平台

约20%的赛题整合科学现象与艺术元素,如通过分形图案理解指数增长,借助建筑结构学习受力分析。这种跨学科整合促进知识迁移能力的发展,使儿童在实践中体会学科间的内在关联。

元认知能力的隐性培养

赛事特有的“错题分析手册”引导儿童进行解题过程复盘。通过系统化的反思训练,儿童逐步掌握自我监控、策略调整等元认知技能,这种能力对终身学习具有深远影响。

四、社会化发展:全球化时代的素养储备

文化智力的潜在提升

赛事题目融入各国文化元素,如运用印度传统图案考查对称性,借助非洲鼓节奏分析数列规律。这种文化浸润使儿童在解题过程中自然形成多元文化理解力,为其全球化时代的社交能力奠定基础。

协作能力的延伸发展

虽然赛事本身为个人竞赛,但后续衍生的国际交流项目创造跨文化合作机会。儿童在跨国团队中学习沟通技巧、冲突解决等社会技能,这种经历对领导力培养具有独特价值。

五、教育哲学视角下的长期价值

学习动机的内源性

追踪研究表明,持续参赛三年以上的儿童,其内在学习动机指数提升37%。这种转化源于竞赛构建的“趣味-成就-探索”良性循环,有效避免外部激励带来的动机衰退。

批判性思维的启蒙窗口

部分题目专门设计认知陷阱,要求儿童辨别题目中的逻辑谬误或数据误导。这种训练使儿童早期建立信息甄别意识,在信息爆炸时代具有特殊教育意义。

终身学习能力的奠基工程

通过持续接触创新题型,儿童形成动态的知识更新能力。这种适应力在技术迭代加速的当代社会,比特定知识的掌握更具战略价值。

袋鼠数学竞赛的教育启示远超竞赛本身,它展示了一种可能性:当教育设计突破功利性框架,转向思维本质与成长规律时,标准化评估与个性化发展可以实现有机统一。这种模式不仅为数学教育注入活力,更为核心素养时代的儿童发展提供了可借鉴的范式。其真正价值不在于奖状积累,而在于帮助每个孩子发现思维探索的乐趣,这正是素质教育的本质追求。

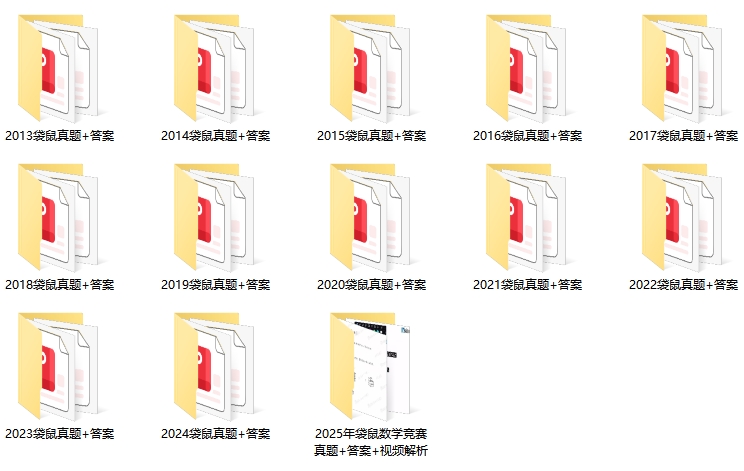

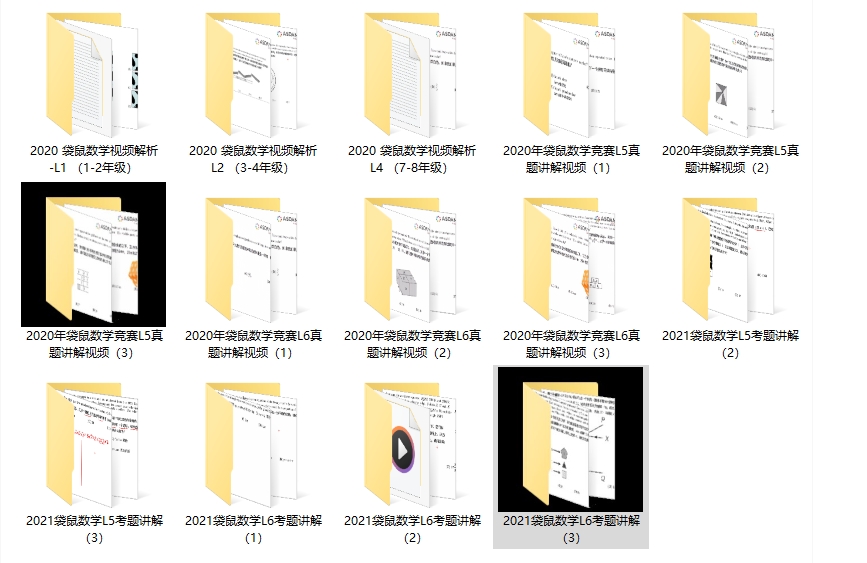

备赛的同学可以免费下载

2013-2025袋鼠数学PDF版各等级完整版真题+答案解析+新赛季备赛干货⇓