近年来,袋鼠数学竞赛(Kangourou des Mathématiques)在中国教育界迅速崛起,成为家长和学生关注的焦点。这项覆盖1-12年级的全球性数学赛事吸引了大量参与者,特别是在一线及新一线城市,其影响力愈发显著。本文将从含金量、流行现象、体制内外教育的竞赛博弈以及理性思考四个方面进行深入分析。

一、袋鼠数学竞赛赛事含金量

1. 国际学术通行证

袋鼠数学竞赛是全球规模最大的青少年数学赛事之一,覆盖106个国家和地区,年均吸引超过630万名学生参与。其题目设计遵循PISA(国际学生评估项目)数学素养框架,强调数学与现实生活的联系。这使得袋鼠成绩单在国际上广受认可,成为许多名校招生的重要参考。

例如,新加坡教育部将其纳入“天才教育计划”的初筛工具,而法国的顶尖工程师学院则将高中组金奖视为预科班录取的隐性门槛。这种全球性的认可提升了袋鼠竞赛的含金量,使其成为国际教育体系中的“硬通货”。

2. 分层评估体系

袋鼠竞赛独创的6级难度体系(L0-L6)实现了全学段覆盖,从基础运算到多项式方程,确保学生能在适合自己的难度层次中获得成就感。2025年数据显示,超级金奖获得者中,85%在后续AMC8竞赛中表现优异,验证了袋鼠竞赛对数学能力的有效评估。

3. 升学赛道的隐形推手

尽管中国教育部禁止将竞赛成绩与升学直接挂钩,但在实际操作中,袋鼠证书已成为许多优质学校自主招生的重要参考。例如,苏州某外国语学校2025级重点班中,72%的新生持有袋鼠金奖以上的证书。这种“软性认证”机制使得袋鼠竞赛成为教育博弈中的重要筹码。

二、袋鼠数学竞赛全民参赛现象解析

1. 游戏化学习革命

袋鼠竞赛通过将67%的题目嵌入生活情境,彻底颠覆了传统数学的刻板形象。例如,题目中涉及的“动物园观光路线优化”考察图论思想,而“生日蜡烛燃烧时序”则演绎逻辑推理。这种设计使学生在解题过程中感受到如同探险游戏的乐趣,显著提升了他们的数学兴趣。

2. 竞赛焦虑的缓冲带

在“双减”政策与奥数竞赛收缩的背景下,袋鼠竞赛以60%的获奖率成为家长的心理安全岛。其“保底机制”——答错仅扣1分、不答不得分,鼓励学生大胆尝试,使其成为家庭竞赛启蒙的首选。

3. 教育转型的缩影

体制内外教育的双向渗透在袋鼠竞赛中显现。国际学校将其作为IB课程的视觉化思维训练工具,而公立学校则借鉴其项目式学习(PBL)模式,将“袋鼠逻辑题”融入校本课程。这种跨界融合反映了中国教育从知识灌输向能力培养的深层转型。

三、对体制内外教育的帮助

1. 国际赛道的起跑器

对于计划留学的家庭,袋鼠成绩成为学术背景的重要注脚。2025年美高申请季,持有袋鼠超级金奖的中国学生ED录取率高出平均水平17个百分点。这种国际认可度使得袋鼠竞赛成为留学申请中的“第一块踏脚石”。

2. 公立体系的突围路径

袋鼠竞赛为公立学生开辟了差异化的赛道。某重点中学的“数理实验班”选拔中,袋鼠L3级金奖与信息学奥赛省级奖项权重相当。通过系统化的袋鼠竞赛培训,某县城中学在三年内清北录取人数翻番,证明了“思维训练反哺应试能力”的教育规律。

3. 教育公平的新挑战

然而,参赛成本的隐忧逐渐显现。一线城市家庭的年均备赛投入超过2万元,而中西部地区学生主要依赖学校资源。这种资源差导致2025年超级金奖获得者中,85%集中在长三角和珠三角地区,教育公平的问题亟需关注。

四、热潮下的冷观察

当某些家长交流群日均讨论袋鼠话题超过200条时,我们更需要清醒认知:

1. 低龄化陷阱

1-2年级学生的备赛时间不宜超过课内数学学习的30%,以避免过早透支学习兴趣。

2. 证书通胀风险

随着参赛人数的激增,需关注奖项边际效用的递减趋势,证书的价值可能受到稀释。

3. 能力转化验证

研究表明,仅41%的获奖者能在初中阶段保持数学优势,短期竞赛成绩并不等于长期学术潜力。

袋鼠数学竞赛的热潮是全球教育范式变革的缩影,它不仅反映了中国教育的转型,也考验着每个家庭的教育智慧。在追逐证书与守护成长之间,找到精准的平衡点,或许是更具挑战性的任务。

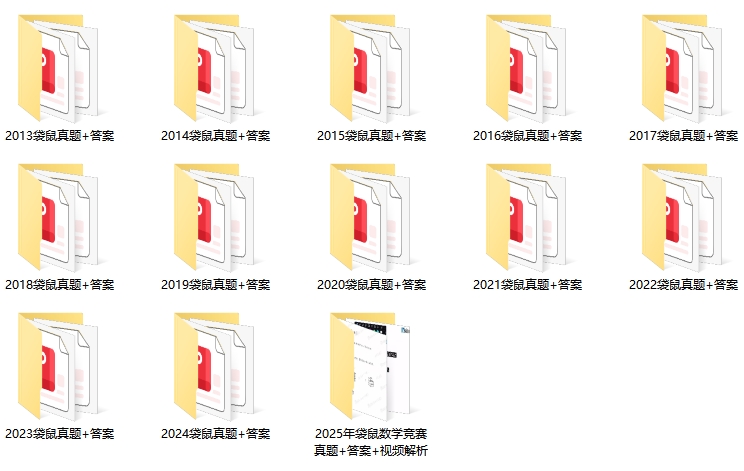

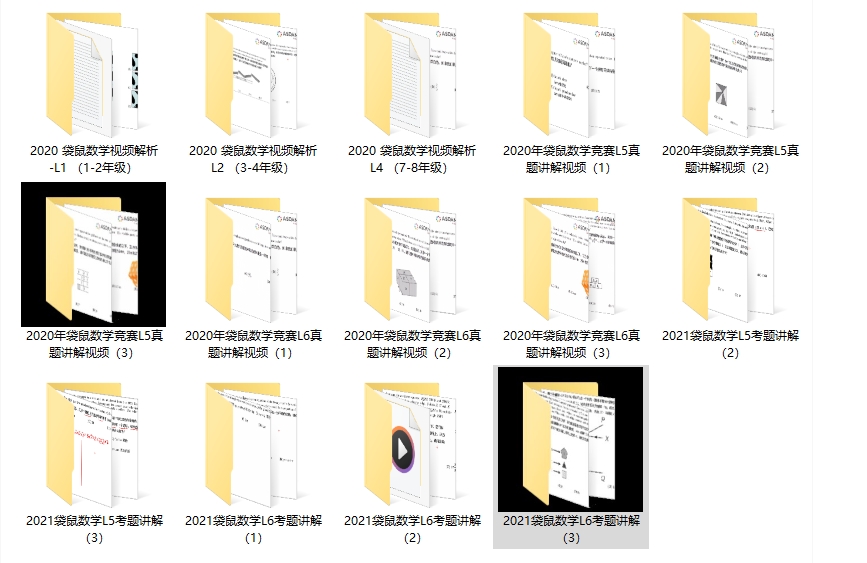

备赛的同学可以免费下载

2013-2025袋鼠数学PDF版各等级真题+答案解析+新赛季备赛干货⇓