近年来,随着国际教育热度的攀升,袋鼠数学竞赛(Math Kangaroo)这一覆盖全球630万学生的赛事,在中国家长圈中掀起热议。有人质疑其“含金量低”,甚至贴上“骗局”标签;也有人将其视为低龄数学启蒙的“黄金跳板”。本文将深度解析争议背后的真相,并探讨其对1-3年级学生的适配性。

一、争议剖析:为何被贴上“水赛”“骗局”标签?

高获奖率引发的误解

袋鼠竞赛中国区总获奖率约60%(全国前35%可获铜奖及以上),这一数据常被误解为“人人有奖”。然而,金奖及以上仅占参赛人数的3%-5%,且需接近满分才能获得。例如2024年上海某国际学校仅1人获满分成就奖,金奖分数线高达135分(满分150分)。这说明奖项的“金字塔尖”竞争极为激烈。

商业机构的推波助澜

部分培训机构为吸引家长,将奖项与“名校直通车”挂钩。例如宣称“袋鼠金奖必进上海三公学校”,但实际上这类学校仅将其作为综合素质评估的参考项之一。这种夸大宣传导致家长预期落差,进而质疑竞赛价值。

题目设计的认知偏差

与奥数强调高难度不同,袋鼠竞赛注重趣味性和生活化。1-3年级题目中,50%配有图形辅助(如七巧板拼图、数独游戏),部分家长误认为“过于简单”。实际上,这类题目旨在通过视觉思维、逻辑推理等维度训练底层能力,例如:

图形分割题考察空间想象力(如判断哪块拼图来自项链碎片)

应用题培养实际建模能力(如计算购物找零、动物园排队人数)

二、含金量透视:国际认可与教育价值的双重维度

全球学术通行证

作为覆盖100多个国家、年参赛人数超630万的全球最大规模青少年数学赛事,袋鼠竞赛的成绩被欧美多国学校认可。例如美国加州亚裔家庭将其视为“必争之地”,部分国际学校(如上海包玉刚实验学校)将金奖作为入学评估加分项。

国内升学辅助作用

在素质教育导向下,北上广深等城市的重点中小学对其青睐有加:

苏州外国语学校实验班录取者中,超80%拥有袋鼠金奖。

2024年上海三公学校面单获得者中,袋鼠金奖与小托福870分组合成为标配。

需注意的是,其作用更多体现在“综合素质证明”而非直接升学挂钩。

思维训练的黄金窗口

竞赛设计精准匹配低龄认知特点:

起始分数机制:1-4年级组初始分24分,答错仅扣1分,鼓励大胆尝试。

能力覆盖全面:1-2年级题目涵盖时间计算、简单数理逻辑、图形观察等6大能力模块。

语言友好性:提供中文读题功能,降低语言障碍。

这种设计使学生在游戏中建立数学自信,为后续AMC8等竞赛奠定基础。

三、低龄适配性:为什么1-3年级是黄金参赛期?

认知发展契合度

根据皮亚杰认知理论,6-8岁儿童处于“具体运算阶段”,需借助实物或图像理解抽象概念。袋鼠竞赛的题目设计完美呼应这一规律:

Level 1(1-2年级)题目中,67%通过图形化呈现(如云朵数字筛选、袜子配对计数)。

Level 2(3-4年级)引入数独、集合运算,逐步过渡到抽象思维。

兴趣培养的杠杆效应

对比传统奥数的“题海战术”,袋鼠竞赛通过生活场景激发兴趣:

用动物园排队问题训练序列思维。

通过透明立方体堆叠题培养空间想象力。

2024年北京中关村三小的跟踪数据显示,参赛学生数学学习积极性提升42%。

竞赛路径的科学衔接

低龄段参赛可构建“阶梯式能力成长路径”:

1-2年级:袋鼠竞赛培养基础兴趣。

3-4年级:衔接澳洲AMC竞赛提升难度。

5-6年级:冲刺AMC8建立学术优势。

这种路径已被证实可降低50%的高阶竞赛畏难情绪。

四、家长决策指南:理性参与的三重原则

目标锚定:区分“兴趣培养”与“升学冲刺”

若以激发数学热情为主,可专注袋鼠竞赛;若计划冲击名校,需结合AMC8等赛事形成“组合拳”。

备赛策略:真题训练与思维拓展并重

1-2年级重点攻克图形题(占比45%)和简单应用题(占比30%)。

3年级开始引入逻辑推理专项训练(如数独、模式识别)。

误区规避:拒绝“保奖”承诺

部分机构宣称“保铜冲金”,但实际奖项取决于赛区竞争强度。2024年上海赛区金奖分数线比二线城市高出12分,盲目追奖可能适得其反。

袋鼠数学竞赛绝非“骗局”,其价值体现在全球化视野与教育普惠性。对于1-3年级学生,它是打开数学世界的钥匙——在游戏中建立逻辑根基,在趣味中孕育学术自信。正如一位金奖获得者家长所言:“袋鼠竞赛让孩子发现,数学不是试卷上的分数,而是解决问题的超能力。”在这场630万人参与的国际思维盛宴中,重要的不是奖牌颜色,而是埋下一颗热爱数学的种子。

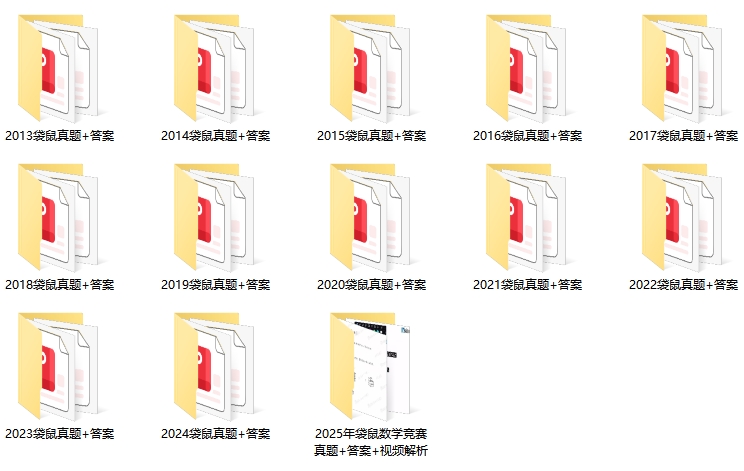

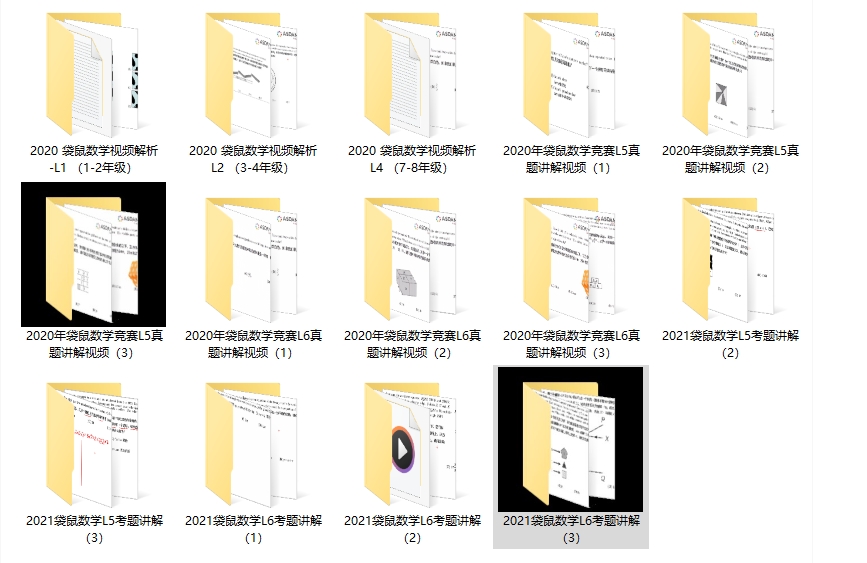

备赛的同学可以免费下载

2013-2025袋鼠数学PDF版各等级真题+答案解析+新赛季备赛干货⇓